Warum Jesus am Kreuz sterben „musste“

Der Tod auf Golgota

In seiner Berufsbeschreibung sind drei „P“ enthalten. „Das ist der Professor für neutestamentliche Bibelwissenschaft, das ist der katholische Priester und das ist der Psychotherapeut in der Existenzanalyse und Logotherapie in der Nachfolge von Viktor Frankl“, sagt der Wiener Neutestamentler Markus Tiwald im Gespräch mit dem SONNTAG. Tiwald: „Als Professor für Bibelwissenschaft erarbeite ich, wie es historisch- kritisch gewesen ist, als Priester bemühe ich mich die Frage zu stellen, was dies existenziell für uns Menschen aus unserem Glauben heraus bedeutet und als Psychotherapeut versuche ich die Frage zu stellen, was für die psychische Gesundheit des Menschen wichtig ist und wie Religion ein menschliches Existenzial sein kann, das wesentlich dazu beiträgt, dass Menschen auch gesund sein können.“

Warum „musste“ Jesus sterben?

Der Absolutheitsanspruch, den Jesus stellt, ist tatsächlich etwas ganz Wichtiges, denn er sagt: Mit mir beginnt jetzt das Reich Gottes. Wir wissen heute in der modernen Bibelwissenschaft, dass Jesus keine explizite Christologie vertreten hat. Er hat sich selbst nicht als Messias bezeichnet, er hat sich selbst nicht als zweite göttliche Person bezeichnet, er hat sich selbst auch nicht als der Christus bezeichnet. Aber wir haben eine implizite Christologie, nämlich den Absolutheitsanspruch, den Jesus stellt, dass mit ihm jetzt die Endzeit anbricht und dass mit ihm in endgültig bindender Art und Weise der Wille Gottes kundgetan wird. Und aus diesem Absolutheitsanspruch heraus setzt er auch einen Anspruch, dass er nach Jerusalem geht und die heilige Stadt Jerusalem und auch den Tempel in Jerusalem für sich und für seine Botschaft reklamiert. Was wir als Tempelreinigung bezeichnen, ist ein nicht ganz richtiger Ausdruck.

Es geht nicht darum, den Tempel von schnöden Händlern zu reinigen, auch nicht den Tempel reinzumachen in einem kultischen Sinn, sondern es geht darum, dass Jesus sagt: Dieser Tempel muss jetzt miteinbezogen werden in meine eigene Botschaft vom Anbruch des Reiches Gottes. So heißt es im Buch Jeremia, 7,4–7: „Vertraut nicht auf die trügerischen Worte: Der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier. Erst wenn ihr euch von ganzem Herzen bekehrt, dann will ich bei euch wohnen.“ Wahrscheinlich war es in der Zeit Jesu ganz ähnlich, dass die Leute gesagt haben: Wir brauchen deine Umkehrbotschaft gar nicht, wir haben den Tempel in Jerusalem, wo wir Opfer darbringen. Deswegen müssen wir uns nicht bekehren. Jesus reklamiert diesen Tempel jetzt für sich, indem er sagt: Reißt diesen Tempel nieder, jetzt kommt das Reich Gottes. In dieser Endzeit wird es einen neuen und eschatologischen Tempel geben.

Wie hat Jesus selbst seinen Tod verstanden?

Jesus wollte nicht sterben. Er wollte, dass die Menschen an Gott und an den Beginn des neuen Reiches glauben. Das war eine Erwartung, die es auch im damaligen Judentum gegeben hat. Dass man gesagt hat, in der Endzeit bricht das Reich Gottes an. Das ist auch typisch für Johannes den Täufer und dann noch in gesonderter Art und Weise noch einmal für Jesus: die Endzeit bricht bereits jetzt an. Und dieser Anbruch der Endzeit ist natürlich eine Herausforderung für die Menschen. Diesen Anspruch bringt Jesus an die Menschen heran. Er bemerkt, dass die Menschen nicht glauben und sich bedeckt halten. Auf gut Wienerisch würde man sagen: Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Die Leute sagen zu Jesus: Naja, wenn das Reich Gottes wirklich kommt, dann können wir noch immer aufspringen. Jesus sagt: Nein, ihr müsst jetzt Glauben haben. Das, was Jesus tut, ist eine prophetische Eskalation. Er spitzt die Dinge zu, indem er ganz bewusst nach Jerusalem geht, um dort beim Pessachfest in Jerusalem die Entscheidung zu suchen. Und er muss wohl gespürt haben, nach seinem Einzug in Jerusalem, am Palmsonntag, und dann auch bei seiner Tempelreinigung, dass das Ganze ins Scheitern geht. Und nachdem er sieht, dass das Ganze ins Scheitern geht, sagt er: Ich werde nicht flüchten, ich werde nicht davonlaufen, sondern ich werde trotz des Scheiterns einstehen und darauf warten, dass das Reich Gottes beginnt.

Und damit tut Jesus das, was er sein ganzes Leben lang den Menschen gepredigt hat: nämlich Glauben zu haben gegen alle Wahrscheinlichkeit. Glauben zu haben an den Anbruch des Reiches Gottes, sodass Jesus sagt: Und wenn niemand mehr an das Reich Gottes glaubt, ich werde stellvertretend für alle anderen Menschen daran glauben. Und das deutet er dann schließlich auch beim letzten Abendmahl. Er weiß, dass er wahrscheinlich sterben wird, weil ein jeder, der am Tempelberg eine entsprechende Zeichenhandlung setzt, des Todes ist. Das hat Jesus gewusst. Jeder, der auf der Tempelesplanade irgendwie provoziert, der wird von den Römern hingerichtet werden. Und in dem Zusammenhang deutet Jesus seinen Tod, indem er beim letzten Abendmahl den großen Brotlaib nimmt und auseinanderreißt und sagt: So wird auch mein Leib zerrissen werden, und den roten Wein in den Becher einschenkt und sagt: So wird auch mein Blut vergossen werden. Und er sagt dann die Deute-Worte: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich von neuem davon trinke im Reich Gottes. Er rechnet also damit, dass das Reich Gottes trotz seines bevorstehenden Todes oder vielleicht sogar gerade wegen seines stellvertretenden Todes anbricht. Da ist der Aspekt der Stellvertretung im Sterben Jesu bereits enthalten.

Welche Bedeutung hinsichtlich der Erlösung hat der Kreuzestod des Juden Jesus aus Nazareth, der wahrscheinlich am 7. April des Jahres 30 in einem aufgelassenen Steinbruch nahe der Stadt Jerusalem als politischer Verbrecher exekutiert wurde?

Die theologische Bedeutung liegt zunächst einmal darin, dass Jesus bedingungsloses Vertrauen in das Eingreifen, in das Handeln und in das Wirken Gottes hat. Und dass er sagt: Im bedingungslosen Vertrauen auf das Handeln Gottes werfe ich sogar mein eigenes Leben in die Waagschale und trete stellvertretend für die anderen Menschen ein, die nicht glauben. Von jüdischer Seite wird das natürlich anders gedeutet als von christlicher Seite. Von jüdischer Seite wird etwas später Flavius Josephus, der große jüdische Geschichtsschreiber, der über Jesus in positivster Art und Weise schreibt, sagen, Jesus sei ein jüdischer Gerechter gewesen, der sich wirklich für das Gute bei den Menschen eingesetzt hat. Wir Christen glauben daran, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern dass er von den Toten auferweckt wurde und dass Gott ihn damit ausgewiesen hat, als denjenigen, mit dem tatsächlich das Reich Gottes, die Zeitenwende und die Erlösung für uns Menschen begonnen hat.

Wie ist der Kreuzestod zu verstehen, wenn es etwa im Buch Deuteronomium heißt, dass ein Gehängter ein von Gott Verfluchter ist?

Im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, finden wir eine Vorschrift für das jüdische Verfahren, wie man mit solchen Verbrechern umgehen soll. Die jüdische Hinrichtung sah eine Steinigung vor, der Gesteinigte wurde dann an einem Pfahl aufgehängt. Dass Buch Deuteronomium spricht korrekterweise nicht von der Kreuzigung, denn die Kreuzigung ist eine römische Hinrichtungsart gewesen. Sowohl im Judentum als auch bei den Römern war diese Hinrichtung eine ehrenrührige Hinrichtungsart. Für Menschen, die sozusagen als von Gott verflucht gegolten haben. Und darin sieht dann später Paulus in ganz besonderer Art und Weise ein tieferes Geheimnis, indem er sagt, dass Christus selbst zum Fluch geworden ist. Er hat den Fluch der ganzen Menschheit auf sich genommen und hat stellvertretend für uns mit seinem Sühneleiden von der Menschheit diesen Fluch der Sünde und des Bösen genommen.

Warum hat man damals in der Antike oftmals den Gekreuzigten das Grab verweigert?

Hier würde ich vorsichtig sein, denn es gibt auch Beispiele dafür, dass man Hingerichteten eine ehrenhafte Bestattung zuteilwerden hat lassen. Im Jahre 1968 wurde in Givat ha-Mivtar, das ist in Nordjerusalem, ein bestatteter Hingerichteter gefunden, der im ersten Jahrhundert nach Christus ebenfalls gekreuzigt worden ist. Wir wissen auch, wie der Mann geheißen hat: Jehochanan ben Hagqol ist sein Name gewesen. Dass er an einer Kreuzigung gestorben ist, wissen wir, weil man den langen Kreuzigungsnagel, einen 18 cm langen Eisennagel, nicht mehr aus seinen Fersenbeinen herausziehen konnte. Der Nagel wurde mit so einer drastischen Brutalität in das Fersenbein hineingeschlagen, dass man nicht einmal beim Toten diesen Nagel mehr herausziehen konnte, sodass der Nagel bis zum heutigen Tag noch immer im Fersenbein steckt. Dieser Gekreuzigte wurde nicht in einem Massengrab beigesetzt, sondern in einer Familiengruft. Bei Jesus ist es ähnlich. Hier setzt sich Josef von Arimathäa, ein hoher Ratsherr, für Jesus ein und bewirkt, dass der Leichnam Jesu nicht irgendwo verscharrt, sondern in ein schönes Grab gelegt wird.

Warum haben die Römer den Kreuzestod so sehr gefürchtet und verabscheut?

Mors turpissima crucis - der allerschändlichste Tod der Kreuzestrafe, so kennzeichnet ihn bereits der Kirchenvater Origenes in seinem Matthäuskommentar. Die Kreuzigungsstrafe ist das Schlimmste gewesen in einer doppelten Hinsicht. Zum einen war es eine schändliche Hinrichtungsart, verbunden mit dem Verlust der Ehre. Damals gab es in der Antike Hinrichtungen, die nicht ehrenrührig waren, etwa eine Enthauptung mit dem Schwert als eine ehrenhafte Hinrichtungsart. Römische Bürger wurden mit dem Schwert hingerichtet. Paulus als römischer Bürger wird nicht gekreuzigt, sondern enthauptet. Zum anderen war die Kreuzigung ausgesprochen brutal. In die Handwurzel, also nicht in den Handteller, und in die Fersenbeine wurde jeweils ein Nagel getrieben. Der Kreuzigungstod selbst war wahrscheinlich ein Erstickungstod, weil der Körper durchsackte und dadurch die Lungenflügel nicht mehr atmen konnten. Das bedeutet, dass sich dann auch Pleuraflüssigkeit, eine klare Lymphflüssigkeit, im Brustbereich sammelte. Darauf deutet das Johannesevangelium hin, wenn es berichtet, dass beim Stich in die Seite Jesu Blut und Wasser, also eine klare Lymphflüssigkeit, austreten. Der Erstickungstod muss ein sehr grausamer Tod gewesen, denn man erstickt nicht gleich. Und um das eigene Leben zu kämpfen, haben sich die Delinquenten, die ans Kreuz genagelt gewesen sind, immer wieder nach oben ziehen müssen, um wieder Luft zu bekommen, bis sie dann wieder durchgesackt sind. Letztendlich standen am Ende Muskelversagen und der Erstickungstod.

Wer waren die Gegner Jesu?

Der eigentliche Gegner Jesu, der über sein Leben oder über seinen Tod zu bestimmen hatte, das war zunächst einzig und allein Pontius Pilatus. Pontius Pilatus hatte die Kapitalgerichtsbarkeit, niemand sonst. Jesus ist allerdings vom Hohen Rat vorverurteilt worden, wahrscheinlich hat es so eine Art Vorbesprechung im Hohen Rat gegeben. Allerdings haben die Evangelien hier eine gewisse Tendenz, beginnend mit dem Markus-Evangelium, dann das Matthäus-, Lukas- und das Johannes-Evangelium, dass auf der einen Seite Pilatus entlastet und die Schuld auf „die Juden“ gewälzt wird. Das sind sehr unschöne Tendenzen, weil sie erstens antijüdisch und zweitens unhistorisch sind. Der eigentliche Grund für das Einschreiten des Hohen Rates wird wohl gewesen sein, was wir im Johannes-Evangelium, Kapitel 11, lesen: „Wenn wir ihn gewähren lassen, werden die Römer kommen und uns die heiligen Stätten und das Volk wegnehmen.“ Also die Angst, dass dieser Jesus einer Revolution lostreten und dass diese Revolution dann in eine Revolte gegen die Römer münden könnte und dass die Römer dann hier Tabula Rasa machen würden. Der Hohe Rat handelte sozusagen in politischer und nicht in religiöser Hinsicht in vorauseilendem Gehorsam und bemühte sich hier, Jesus „unschädlich zu machen“, wahrscheinlich noch vor dem Pessachfest, bevor die großen Pilgerströme nach Jerusalem gekommen wären, damit es hier keinen Aufruhr gab.

Aufgrund welchen Tatbestandes wurde Jesus am Ende zum Tode verurteilt?

Die Tafel, die über dem Haupt Jesu angebracht war: Jesus von Nazareth, der König der Juden, gibt den Tatbestand an. Jesus habe sich selbst zum König gemacht. Das ist das crimen laesae maiestatis, also die Majestätsbeleidigung. Dass Jesus sich selbst zum König ausgerufen und damit eine Revolution gegen die Römer, gegen die römische Besatzung in die Wege geleitet hätte. Korrekterweise muss man sagen: Historisch stimmt das Ganze nicht. Denn der historische Jesus hat sich selbst nie als König bezeichnet. Er suchte zwar das Königtum Gottes, das Königreich Gottes, die basileia tou theou, wie es im Griechischen heißt, und er möchte auch, dass eine Theokratie, also die Herrschaft Gottes, in dieser Endzeit hier anbricht. Damit sind natürlich auch politische Implikationen gegeben. Denn wenn die Gottesherrschaft beginnt, dann werden auch die Herrschaft der Römer und alle anderen widergöttlichen Herrschaftssysteme hinweggefegt werden. Aber Jesus selbst sagt nicht: Ich möchte als König herrschen. Insofern ist da eine gewisse Ambivalenz drinnen. Man hat wohl erkannt, dass der Anspruch Jesu tatsächlich in Konflikt gerät mit den Forderungen der Römer und mit den mit den Römern verbündeten Mitgliedern des Hohen Rates. Auf der anderen Seite wollte Jesus allerdings sich nicht selbst zum König machen.

Warum hatten damals die Juden keine Blutgerichtsbarkeit?

Das war ganz einfach eine machtpolitische Frage. Wer die Gewalt über Leben und Tod in der Hand hält, der ist derjenige, der das Sagen hat. Und diese Gewalt haben sich die Römer nicht nehmen lassen. Wir wissen es aus dem Johannes-Evangelium, wo der Hohe Rat sagt: Wir haben keine Möglichkeit, jemanden hinrichten zu lassen. Wir wissen es aber auch vom jüdischen Biografen und Historiografen Flavius Josephus, der ebenfalls beschreibt, dass die römischen Prokuratoren, die die Gewalt hatten über die Gerichtsbarkeitsgewalt bis hin zum Tod, damit die Kapitalgerichtsbarkeit in ihren Händen hielten.

Wie muss man sich das Kreuz-Tragen vorstellen?

Wir sind es aus der christlichen Ikonografie gewohnt, immer ein ganzes Kreuz, also mit Längsbalken und Querbalken, hier vor Augen zu haben. Historisch korrekt war, dass der Längsbalken, also das aufrecht stehende Holz, dass dieser Kreuzesteil bereits am Hinrichtungsort gestanden hat und dass man nur den Querbalken dem betreffenden Delinquenten auf die Schulter gelegt hat. Er musste das Querholz tragen, auf das er genagelt wurde, mit dem er aufgezogen wurde und dann auf dem bereits dort stehenden Längsbalken fixiert wurde. Das Kreuz-Tragen war sozusagen keine so sonderliche Schwierigkeit, weil der Querbalken nicht sonderlich schwer gewesen ist. Dass Jesus aber trotzdem zu schwach gewesen ist, um den Querbalken selbst zu tragen, wie wir aus dem Neuen Testament erfahren, hat damit zu tun, dass Jesus vor der Kreuzigung gegeißelt worden ist. Die Geißelung ist in der damaligen Zeit äußerst brutal gewesen. Geißeln hatten nicht nur Riemen, sondern es waren an den Riemen auch Bleigewichte und Knochenhaken befestigt, sodass riesige Fleischstücke auch aus dem Rücken des zu Geißelnden herausgerissen worden sind, sodass manche nicht einmal die Geißelung überlebt haben und bereits bei der Geißelung gestorben sind. Es war wohl so, dass Jesus nach der Geißelung so geschwächt gewesen ist, dass er kaum mehr diesen Querbalken tragen konnte.

Müsste nicht die Grabeskirche in Jerusalem besser Auferstehungskirche heißen, obgleich wir dort das Grab Jesu verehren?

Eine hundertprozentige Zustimmung. Denn in alter Tradition hat die sogenannte Grabeskirche „Hagia Anastasis“, die „Kirche der heiligen Auferstehung“ geheißen. Wir haben sozusagen eine gewisse Todverliebtheit bei uns, wenn wir von der Grabeskirche reden. Es ist natürlich die Kirche, wo auch das heilige Grab Jesu verehrt wird, aber das Hauptsächliche, was wir doch verehren, ist die Auferstehung Jesu. Und bis zum heutigen Tag ist das Schöne, dass die Kuppel der Grabeskirche einen Oculus hat, also nach oben durchbrochen ist, damit man hier Leben unter offenem Himmel praktizieren kann. Man sieht sozusagen den Himmel über der sogenannten Grabeskirche offenstehen und den Ausblick auf die Auferstehung und Himmelfahrt hier gegeben.

Wie hat das letzte Wort Jesu am Kreuz gelautet?

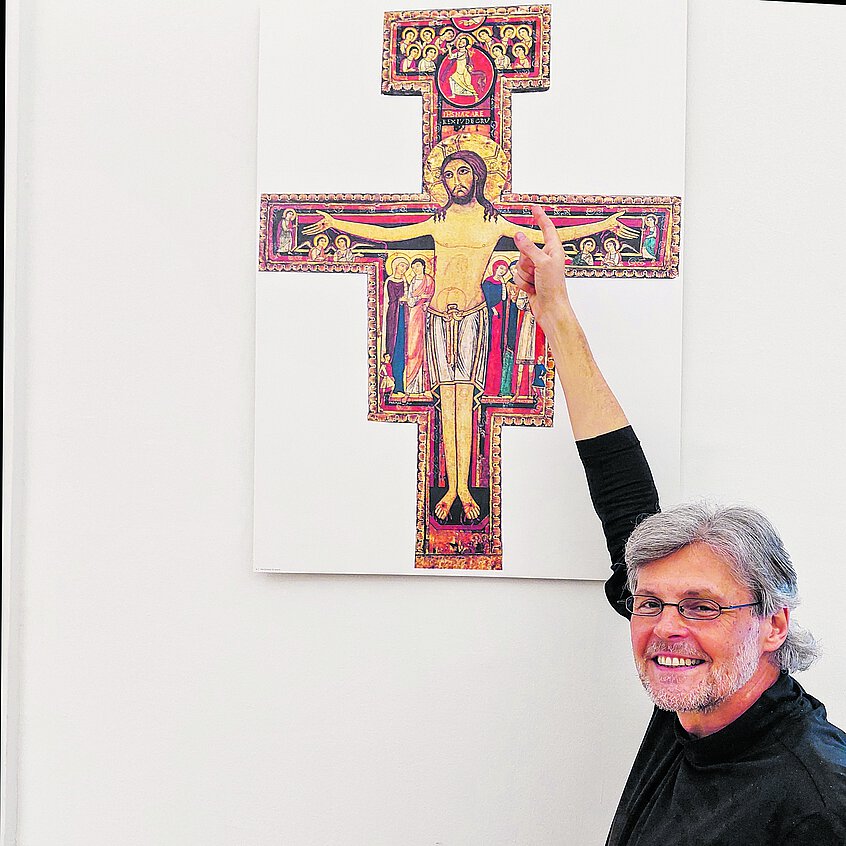

Da gibt es verschiedene Überlieferungen in den Evangelien … Die unterschiedlichen Überlieferungen in den Evangelien sind bedingt durch unterschiedliche Theologien, die es hier gibt. Die einen betonen eher das grausame Sühneleiden Jesu, während die anderen bereits im Lichte der Auferstehung das Sterben Jesu deuten. Ich vergleiche das immer mit der Romanik und mit der Gotik. Romanische Kreuzesdarstellungen blenden die Auferstehung bereits in die Kreuzigung mit hinein. Es ist sozusagen der verklärte Jesus, der vom Kreuzesthron herab regiert, während die gotischen Kreuzesdarstellungen eher das bittere Todesleiden Jesu thematisieren. Im Markus-Evangelium haben wir fast ein Krepieren Jesu, der am Ende dann auch noch mit Psalm 22 betet: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Während im Johannes-Evangelium auf der anderen Seite die Erhöhung Jesu thematisiert wird. Hier wird nicht von der Kreuzigung Jesu geredet, sondern es heißt: Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. In hohheitsvoller Art und Weise steht Jesus sozusagen auf dem Kreuzesthron und vollzieht das Gericht über die Welt.

In der Passionsgeschichte bei Matthäus, Kapitel 27, Vers 25, findet sich der sogenannte Blutruf: „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.“ Welche Folgewirkungen in der Kirchengeschichte hatte dieser Vers?

Es gibt wahrscheinlich keinen anderen Bibelvers, der traurigere Konsequenzen gezeitigt hat als dieser Vers. Weil man in der Folge gesagt hat, dass das Judentum das Volk der Gottesmörder sei, das sich mit dem Blut Jesu auf ewige Generationen befleckt hat. Darin liegt allerdings schon ein theologischer Irrtum, denn das Matthäus-Evangelium deutet das Blut Jesu als Blut zur Vergebung der Sünden. Das ist im Matthäus-Evangelium eindeutig nachweisbar, weil Matthäus in seine Vorlage, das Markus-Evangelium, eingebaut hat: Mein Blut, vergossen zur Vergebung der Sünden. Das Matthäus-Evangelium tilgt aus seiner Markus-Vorlage die sündenvergebende Wirkung der Johannestaufe und setzt sie beim letzten Abendmahl Jesu in bewusster Art und Weise ein: Dass dieses Blut vergossen wird zur Vergebung der Sünden und dass alle, die mit diesem Blut Jesu benetzt werden, auch sein eigenes Volk, auch das Volk der Juden, damit eigentlich von den Sünden befreit wird. So heißt es schon am Anfang des Matthäus-Evangeliums: Er soll Jehoshua heißen, also „Gott rettet“, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erretten. Sein eigenes Volk, das jüdische Volk, wird auch im Tode Jesu von den Sünden befreit und errettet.