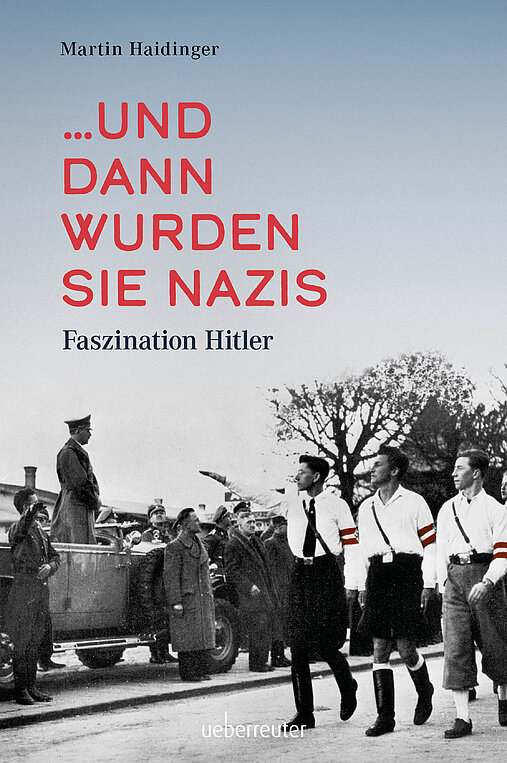

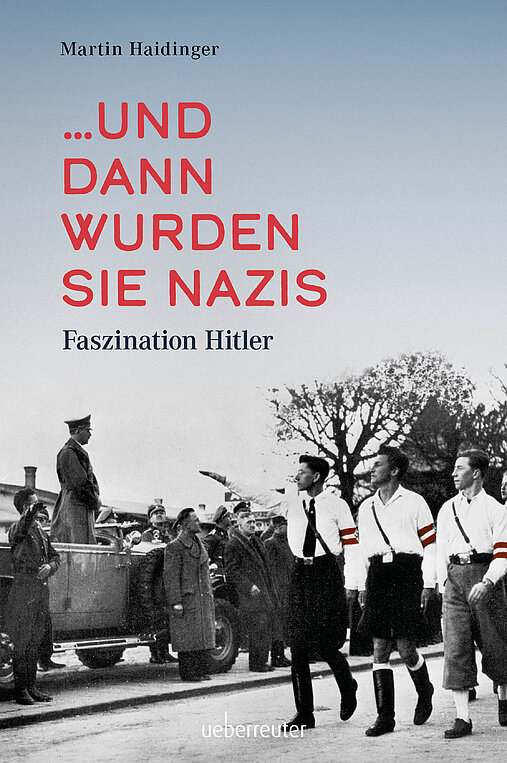

„... und dann wurden sie Nazis“

Österreichs Anschluss ans Deutsche Reich

Das Ergebnis: ein Stück mahnende Zeitgeschichte, aufgeschrieben für die Zukunft. Ein Gespräch mit dem Autor in Erinnerung an die Tage des Umbruchs 1938, als Österreich in das Deutsche Reich eingegliedert wurde und aufhörte, als unabhängiger Staat zu existieren. Wie wurden Jugendliche vom Nationalsozialismus und seinem Führer Adolf Hitler überzeugt? Martin Haidinger sprach mit Frauen und Männern, die als Teenager dem NS-System folgten.

Die Entstehung des Buches "... und dann wurden sie Nazis"

Sie sagen, wie Journalisten sollten Historiker nicht Ankläger oder Anwälte oder gar Richter der Geschichte sein, sondern Aufklärer. Wie kann man denn aufklären mit einem Buch, wo Zeitzeuginnen und Zeitzeugen über ein kurzes Kapitel ihrer Lebensgeschichte vorkommen?

Martin Haidinger: Man muss die Geschichte dieser Menschen erzählen, kontextualisieren. Deswegen versuche ich auch in diesem Buch immer diesen Wechsel zwischen Froschperspektive und großen Zusammenhängen herzustellen.

Wie findet man diese Persönlichkeiten, die mittlerweile alle verstorben sind?

Ich habe nicht gewusst, dass ich dieses Buch schreiben werde, sondern ich habe ihre Lebensgeschichten für mich aufgezeichnet, auch aufgenommen, akustisch. Und dann hat sich dieses Spektrum ergeben. Und wie überzeugt man die Personen, zu sprechen? Indem man ihnen Verständnis entgegenbringt. Ich werde also zu dem alten HJ-Führer nicht sagen: „Du dreckiger Nazi, erzähl mir alles, was du weißt.“ Sondern ich werde sagen: „Erzähl mir, wie es war. Ich will es einfach wissen. Ich bin neugierig.“

Wie aus jungen Menschen Nazis wurden

„Der Adolf war einfach ein toller Typ“, so schildert ihn ein Zeitzeuge. Beim Reinlesen stellen wir fest, dass diese jungen Menschen durchwegs ziemlich unbedarft waren. Die wussten nicht, wo sie da turnen oder Lieder singen.

Ja, weil das eben noch keine Informationsgesellschaft im heutigen Sinne war. Man konnte nicht nachgoogeln: Was ist denn das für ein Treffen? Und noch dazu – das Verhältnis auch von deren Elterngeneration zur Politik war so, dass man gesagt hat, über das redet man eigentlich zu Hause nicht. Das ist nichts für Kinder. Und das hat dann dazu geführt, dass die bereitwillig zu irgendeiner bündischen Jugend oder so gegangen sind. Dort haben sie festgestellt, dass sie dort angesprochen und ernst genommen werden.

Und wir wissen ja entwicklungspsychologisch bei Jugendlichen, da kann ein Momentum darüber entscheiden, wo sich der Jugendliche hin ausrichtet und welche Eindrücke er bekommt. Das kann binnen weniger Stunden sein. Und das hatten die Nationalsozialisten schon im Deutschen Reich erprobt. Schauen wir uns ein Mädchen näher an, Gertrude Wawrosch, Jahrgang 1922, verstorben ist sie 2010. Sie ist hineingestolpert in den BDM, in den Bund Deutscher Mädel. Sie ist nämlich die Tochter eines Finanzbeamten, also bürgerlich, der aber katholisch, deutschnational und antisemitisch war. Wie geht das alles zusammen?

Also das gingsehr gut zusammen mit dem Antisemitismus. Denn christlich-sozial hieß übersetzt „nicht jüdisch“. Das war eine von Grund auf antisemitische Partei. Deutschnational war sie in dem Sinn, dass man sich zum Deutschen bekannt hat, wie fast alle Österreicher der damaligen Zeit, bis auf ein paar Monarchisten und Kommunisten. Und so gesehen war der Vater Vertreter der typischen Kernschicht. Er war aber gegen die Nazis, denn die Nazis waren ja gegen die katholische Kirche. Und daher kommt auch diese seltsame Mischung. Gertrude geht also zu dem Rosenkranzfest am 7. Oktober 1938 in den Stephansdom und als sie rauskommt, ist sie eigentlich Nationalsozialistin.

Mitmachen und gewinnen!

Machen Sie bei unserer Gewinnspielfrage mit und gewinnen Sie eine Ausgabe von "...und dann wurden sie Nazis" - Faszination Hitler von Martin Haidinger!

Beantworten Sie die Frage richtig: An welche Schlacht im Jahr 1716 erinnert das Rosenkranzfest?

A) Peterwardein B) Petrovaradin C) Novi Sad

Schreiben Sie uns ein E-Mail mit der richtigen Antwort und mit dem Betreff: Gewinnspiel Martin Haidinger an gewinnspiel@dersonntag.at

„Sie haben festgestellt, dass sie angesprochen und ernst genommen werden.“

Martin Haidinger

Demonstration gegen Nazis

Das Rosenkranzfest am 7. Oktober 1938 war aber doch die einzige öffentliche Demonstration gegen das NS-Regime.

Ja, weil die andere Seite auch präsent war. Die HJ hat das nicht völlig ignoriert. Da waren schon Leute eingeschleust, die sich das angehört haben, die auch Bemerkungen gemacht haben. Es gab auch schon Rangeleien vor dem Stephansdom. Offenbar haben die auf sie Eindruck gemacht. Und dann war auch noch ihre Schwester da, die sagt, ich bin da schon dabei. Und dann fahren sie den langen Weg nach Essling nach Hause. Und der Vater fragt, wie war es? Und sie sagt: „Na ja, also, dass nur Christus unser Führer ist, das hätte der Kardinal Innitzer nicht unbedingt sagen müssen.“ Und da hat sie eine schallende Ohrfeige abgefangen. Und damit ist für die Trude festgestanden, dort will sie hin. Sie war zwar nicht in Opposition gegen ihren Vater, aber die Watsche hat sie als ungerecht empfunden. Und damit war es klar, sie geht zum Bund Deutscher Mädel. Aber sie sagt, dass die Ideologie der NSDAP nicht das war, was sie besonders beeinflusst hätte, sondern es war die Mädelschaft, die Zusammengehörigkeit, das Turnen, das Wandern, das Basteln. Und sie ging ja weiterhin in die Kirche. Das war für sie gar kein Widerspruch.

Hat es sie dann als erwachsene Frau gereut? Hat sie es reflektiert? Wie ist sie denn damit umgegangen, dass sie einfach einem verbrecherischen Regime auf den Leim gegangen ist?

Ja, es hat sie gereut, aber sie war eher nachdenklich. Also sie hat sich nicht auf die Brust geklopft und gesagt, ja, Mea Culpa, sondern sie hat gesagt, wo bin ich denn da nur reingeraten und warum habe ich das nicht durchschaut? Sie war ratlos, wie sie da mitmachen konnte. Sie hat auch gebüßt. Nach 1945 hat sie Berufsverbot bekommen, sie war ja Lehrerin. Das heißt, sie musste sich erst wieder entnazifizieren lassen, also entlastet werden. Aber sie erzählt ja auch, dass sie eine Zeit lang mit einem SSler gegangen ist. Und der hat ihr dann ideologische Schriften vorgelegt. Und da konnte sie nicht mit. Das war ihr zu unheimlich. Die Frau war ja überhaupt nicht dumm. Sie ist dann als Erwachsene eine wirkliche Intellektuelle gewesen. Sie hat halb Essling in der Schule unterrichtet. Sie durfte dann wieder Lehrerin sein.

„Sie ging weiterhin in die Kirche. Das war gar kein Widerspruch.“

Martin Haidinger

Wir sind jetzt genau 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Gedenkveranstaltungen sind eine tragende Säule der Erinnerungskultur.

Also das ist sehr, sehr wichtig. Es ist gut, dass der Hitlergruß verboten ist. Es ist gut, dass das Hakenkreuz zu tragen verboten ist. Aber mit dem ist es nicht getan. Extremismus macht sich nicht an irgendwelchen Braunhemden fest, sondern der entsteht auf ganz anderen Feldern auch. Was mir Sorgen macht, ist die Explosion von extremistischen, islamistischen Einstellungen ganz generell. Wir philosophieren herum über die Schrecklichkeit vom Krieg in der Ukraine. Und dann machen wir uns das nächste Bier auf oder gehen über zum Wein oder Limonade und das war‘s. Noch sind wir auf einem Pfahlbau, der noch nicht umtost wird von den Wogen der Zeit. Aber es kann ganz schön heftig werden.

Sehen Sie heute Analogien zu damals?

Es wäre ein Wunder, wenn die Epigenetik so ausgeprägt wäre, dass sich die Menschen in heißen 80 Jahren so verändern würden. Also Mechanismen der Massenbeeinflussung, Mechanismen auch des Unterwerfungstriebs, die gab es damals und die gibt es jetzt. Gruppendynamik, das von Heroen und Führern, das hat sich nicht geändert. Uns wir sehen jetzt gerade aktuell wieder, dass für die Europäer und damit auch für uns die Ferien von der Weltgeschichte vorbei sind.

Worauf hoffen Sie in einer schwierigen Zeit?

Also ich kann Ihnen die Hoffnung geben, dass allein die Tatsache, dass wir hier sitzen und so ausführlich darüber reden und dass Menschen das hören und lesen, schon ein Gewinn ist. Die Zivilgesellschaft, also die Gesellschaft aller freien Bürger, ist heute so informiert wie noch nie. Wir haben alle möglichen Nuancen, Schattierungen von Meinungen, von Meinungsäußerungen. So gesehen haben wir die Chance, dass wir uns zusammenraufen können und dass wir zumindest in Vielheit nebeneinander existieren können und einander in höflicher Nichtachtung begegnen, wenn wir einander schon überhaupt nicht ausstehen können.

Zur Person

Martin Haidinger, geboren 1969 in Wien, ist renommierter Wissenschaftsjournalist mit markanter Stimme auf Ö1. Der Historiker hat mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter auch den Kardinal-Innitzer-Preis.

Buchtipp

"... Und dann wurden sie Nazis" Faszination Hitler Über das problematische Verhältnis Hitlers zu seinen Landsleuten. Mit packenden und erhellenden Zeitzeugen-Berichten. Ueberreuter Verlag, 240 Seiten, ISBN: 978-3-8000-7886-8, EUR 25,–

Radiotipp

Die Radiosendung „Zwischen Naivität und Überzeugung“ ist online nachzuhören: