Die düstere Wahrheit des NS-Raubs

Geheime SchätzeDie Verfolgung und Ermordung der Wiener Jüdinnen und Juden unter der nationalsozialistischen Herrschaft ging mit einem brutalen Raubzug einher. Tausende Wohnungen, Häuser und Einrichtungen wurden von verschiedenen Organisationen, aber auch von Privatpersonen geplündert. Gestohlene Möbel, Kunstwerke und Dekorationsgegenstände wurden beschlagnahmt. Viele davon gelangten durch Verkäufe oder Schenkungen in die Sammlungen Wiener Museen. Die Ausstellung "Raub" bringt Licht in die dunkle Geschichte des NS-Raubzuges.

Ausstellung "Raub"

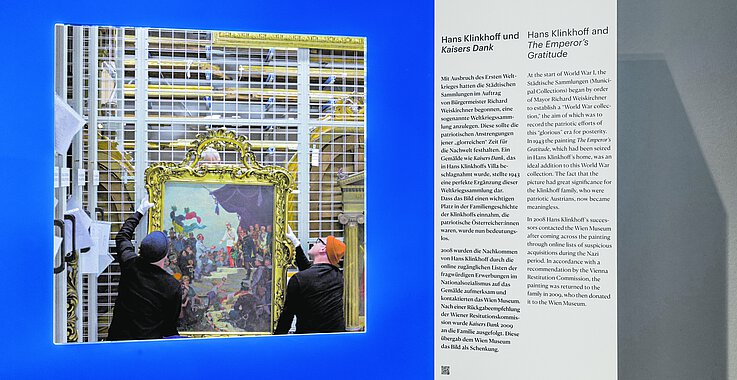

„Raub“ lautet der Titel einer gemeinsamen Ausstellung des Jüdischen Museums Wien und des Wien Museums, die diese Beraubung der jüdischen Bevölkerung Wiens zum Thema macht. Die Schau ist an beiden Standorten zu sehen und folgt der Geschichte von 12 Objekten/Sammlungen von der Beraubung der rechtmäßigen Besitzer bis hin zur Einverleibung in die Städtischen Sammlungen. „Es mussten 25 Jahre aufgewendet werden, um festzustellen, wie viel Raubgut sich die Städtischen Sammlungen Wiens in den Jahren 1938 bis 1945 einverleibt hatten; ein Vierteljahrhundert brauchte es, um die eigene Verstrickung in die NS-Verbrechen zu erforschen und die Rückgabe der gestohlenen Kunst- und Alltagsobjekte aus Privatsammlungen abzuwickeln“, erklärt Gerhard Milchram, Kurator im Wien Museum.

"Raub": Abwesenheit zur Anwesenheit machen

Die geraubten Gegenstände werden als museale Anschauungsobjekte bewusst nicht gezeigt, um deren „Entwendung“ zu verdeutlichen. „Weg ist weg. Wir wollen die Abwesenheit zur Anwesenheit machen und den Entzug spürbar machen“, sagte Barbara Staudinger, Direktorin des Jüdischen Museums Wien, bei einer Presseführung. Die Ausstellung präsentiert sich in beiden Museen als filmische Installation. Sie beginnt im Jüdischen Museum am Judenplatz, das symbolisch für die Orte der Beraubung steht. Hier werden die Geschichten der rechtmäßigen Besitzer erzählt und der Abtransport der gestohlenen Objekte gezeigt. Im Wien Museum beobachten die Besucher den Prozess der Einverleibung in die Städtischen Sammlungen.

"Raub" erzählt unterschiedliche Fallgeschichten

Die Installationen erzählen von unterschiedlichen Fallgeschichten, etwa der gestohlenen Uhrensammlung von Alexander Grosz (1869–1940). Der Uhrmacher hatte einst Marie von Ebner-Eschenbach bei ihrer Sammlertätigkeit beraten. 70 wertvolle Uhren aus der Groszschen Sammlung „bereicherten“ über viele Jahrzehnte den Bestand des Uhrenmuseums der Stadt Wien, bis 40 verbliebene und erhaltene Zeitmesser 2017 restituiert werden konnten. Der Rechtswissenschaftler Moriz Grünebaum (1873–1942) hingegen war leidenschaftlicher Sammler von Büchern und Arbeiten auf Papier, vor allem biedermeierlicher Mandlbögen. Hierbei handelt es sich um Ausschneidebögen für Kinder und Erwachsene für Papiertheater. Im Laufe seines Lebens legte er die wohl weltweit größte Sammlung an Mandlbögen an. Moriz Grünebaum, der in jungen Jahren zum Katholizismus konvertiert war, wurde ins KZ Theresienstadt deportiert, wo er verstarb. Seine Mandlbögen-Sammlung, die er bei einer Spedition eingelagert hatte, gelangte in den Kunsthandel und wurde vom Historischen Museum der Stadt Wien aufgekauft. Erst 2021 konnte sie an die Erbinnen nach Moriz Grünebaum übergeben werden.

Die Doppelausstellung versteht sich als temporäres Denkmal für die Beraubung der jüdischen Bevölkerung Wiens in der NS-Zeit und die Einverleibung des Raubguts in öffentliche Sammlungen.

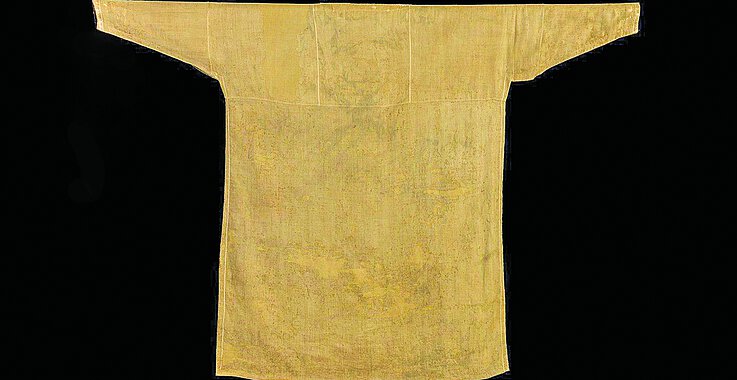

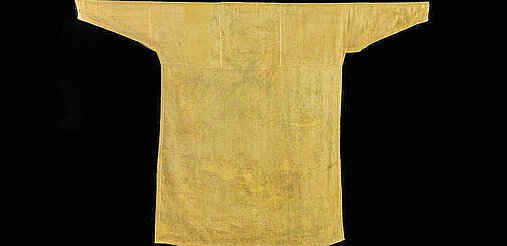

Eine Tunika, wie Petrus sie trug

Vatikanisches MuseumAnfang des 20. Jahrhunderts wurden im Schatz der einstigen Privatkapelle der Päpste im Lateranpalast, oberhalb der Heiligen Stiege in Rom, zahlreiche wertvolle Reliquien und Kunstwerke entdeckt – darunter eine Tunika und eine Dalmatik im orientalischen Stil, die laut Museen als Kleidungsstücke der Jesus-Jünger Petrus und Johannes identifiziert wurden. Jetzt sind diese antiken Gewänder nach einer Restaurierung in den Vatikanischen Museen ausgestellt. Neuen Forschungsergebnissen zufolge sind die Textilien allerdings jünger als die Apostel. Sie stammen aus dem 3. beziehungsweise 6. bis 7. Jahrhundert, so Alessandro Vella von der Museumsabteilung für christliche Altertümer. Möglicherweise handle es sich um Sekundärreliquien, die lediglich an den Gräbern der Apostel getragen worden seien. Eine Faszination geht dennoch von den Kleidungsstücken aus.

Kostbares in der Kirchenmauer

Im Mauerwerk der Nikolausbasilika in Trnava in der Slowakei ist bei Renovierungsarbeiten an der Fassade ein spätgotischer Messkelch (siehe Bild rechts) aus dem 16. Jahrhundert wiederentdeckt worden. Wie lange das wertvolle liturgische Gerät in der Mauervertiefung versteckt war, ist nicht genau bekannt. Der Kelch sei aber in einer Inventarliste der Pfarre aus dem Jahr 1857 als ältester Kelch in der Ausstattung der Basilika verzeichnet, teilte Kirchenrektor Jozef Gallovic mit.

Schatzfund in Trnava

Der Kelch stammt aus dem Jahr 1520 und ist reich geschmückt mit floralen Ornamenten und geschliffenen roten Steinchen sowie sechs fein gearbeiteten Figuren, darunter der auferstandene Christus. Der Kelch dürfte Anfang der 1950er-Jahre aus Angst vor der Kirchenverfolgung durch die Kommunisten versteckt worden sein. Er soll wieder bei Gottesdiensten verwendet werden.