Die Archive des Vatikan

„Ich bitte Sie daher um Ihre Hilfe“

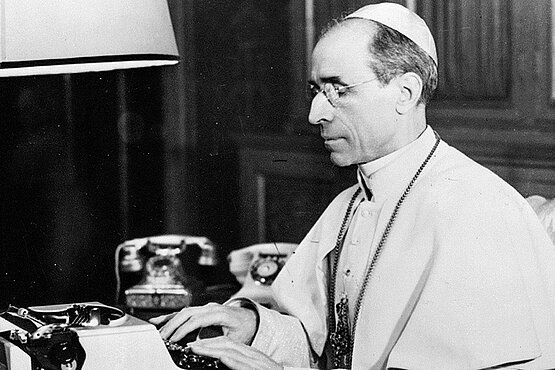

Am 2. März 2020 gehören sie zu den ersten, die in die soeben geöffneten Archive des Vatikans zum Pontifikat Pius' XII. stürmen. Im Gepäck haben die Historikerinnen und Forscher um den Münsteraner Kirchengeschichtler Hubert Wolf unterschiedliche Anliegen: Wie funktionierte die „Rattenlinie“, über die Kirchenmänner nach Kriegsende Nazis zur Flucht aus Europa halfen? Wie genau entstand die umstrittene Weihnachtsansprache des Papstes von 1942? In der war Pius XII. mit der Wendung von „Hunderttausenden, die (...) nur um ihrer Volkszugehörigkeit oder Abstammung willen dem Tode geweiht (...) sind“ einer Verurteilung des Holocaust, von dem er definitiv wusste, am nächsten.

Archive: Neue Richtung für die Forschung

Wolf und die anderen Mitglieder seines Teams lassen sich anhand vorliegender Inventare jeweils einzelne Archivschachteln bringen. Allein im Apostolischen Archiv sind es 400.000 aus dem Pontifikat des Pacelli-Papstes. Die Schachteln haben ein Format von knapp DIN A3, sind bis zu 20 Zentimeter hoch und mit bis zu 1.000 Blatt Papier gefüllt. „Das Bringen geht schnell, binnen 30 Minuten hatten wir die vor uns auf dem Tisch“, sagt Wolfs Mitarbeiterin Barbara Schüler. Am 5. März findet Wolf ein Dokument, das dem Forschungsvorhaben eine neue Richtung gibt.

In einem Brief an den Vatikan schrieb Elisabeth Einstein aus Stuttgart: „Ich wurde im Jahre 1899 als Tochter von Herrn Geheimrat Prof. Dr. Gerstmann in Stuttgart geboren, und verheiratete mich 1922 mit Herrn Leo Einstein, hier. Wir haben drei Kinder im Alter von 17, 16 und 12 Jahren. (...) Mein Mann und meine drei Kinder sind Juden (...) Dieses und die übrigen Umstände zwingen uns, baldmöglichst auszuwandern, und zwar nach U.S.A. – (...) Da seit dem Krieg die Passagen in ausländischer Währung bezahlt werden müssen, sind wir gezwungen, uns diese vom Ausland zu beschaffen. Eine Passage für mich kostet in der 3. Klasse 209 Dollar, die der ,United States Lines‘ in Genua einzubezahlen wären.“ Sie bitte daher um Hilfe. Abends trifft sich das Historiker-Team in der Unterkunft. „Habt ihr auch solche Bittbriefe gefunden?“, will Wolf wissen. Ja, das haben sie, recht viele sogar. Kurzerhand werden die bisherigen Vorhaben beiseitegeschoben. Es entsteht das Projekt „Asking the Pope for Help“ (Den Papst um Hilfe bitten).

Knapp 10.000 Bittbriefe aus den Archiven

Bis heute fand das Team aus Münster in 1.100 Archivschachteln aus sechs Archiven knapp 10.000 Bittbriefe – auf rund 17.400 Seiten und in 17 Sprachen.

Bisher habe man etwa 800 bis 900 dieser Briefe transkribiert. Zu einem knappen Dutzend Briefe konnte das 19-köpfige Historiker-Team, unterstützt durch 13 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer den kompletten vatikanischen Vorgang rekonstruieren. Dazu mussten die Forscher in den Archiven verschiedener Kurienbehörden, bei Nuntiaturen, Botschaften, Einwanderungsbehörden sowie in Yad Vashem und dem Holocaust-Museum in Washington recherchieren. Im November soll eine Projekt-Website mit dem Namen „askingthepopeforhelp.de“ mit den Ergebnissen zu mehreren Dutzend Bittschreiben an den Papst online gehen.

Archive: Geschichte am Leben erhalten

Auf lange Sicht gesehen, ist der Plan, auch die restlichen gefundenen Bittschreiben an den Papst in einer kritischen Edition öffentlich zugänglich zu machen, um „so die Geschichten von Menschen, die die Nazis vernichten wollten, am Leben zu erhalten“. Zum anderen sollen die Bittschreiben im Sinne einer „Anti-Antisemitismuserziehung“ für unterschiedliche Zielgruppen didaktisch aufbereitet werden. Bisherige Unterrichtserfahrungen mit den Bittschreiben zeigen: Wenn junge Menschen sich mit konkreten Menschen und deren Schicksalen befassen, seien sie viel aufgeschlossener und interessierter.

Wie oft wurde geholfen?

Durch eine Veröffentlichung wäre zudem nachzulesen, ob ein Schreiben sofort zu den Akten gelegt wurde – versehen mit dem Kürzel „ndf“ – niente da fare (nichts zu machen). Oder ob es wann an wen weitergeleitet wurde. Ob der Vatikan nicht nur helfen wollte, sondern es tatsächlich konnte, wenn andere Staaten und Institutionen kooperierten, was längst nicht immer der Fall war. Zudem zeigt sich an Feinheiten, wo an der Kurie Antisemiten und wo Judenfreunde saßen. Am Ende wolle man mit Zahlen und Fakten und auch mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) Fragen beantworten können wie: „Wie viel Prozent hat der Papst gesehen? Wie oft hat er geholfen? Gab es einen Unterschied zwischen getauften Juden und nicht getauften Juden? Was waren die Inhalte der Bitten?“ Wolf etwa schätzt derzeit, dass Pius XII. selbst circa ein Zehntel aller Bittschreiben persönlich sah.

„Die jüdischen Bittschreiben aus ganz Europa begannen 1939 und hörten nicht 1941 auf, sondern kamen bis 1945.“

Hubert Wolf

Schreiben aus ganz Europa

Bisher, so Wolf, deute sich außerdem an, dass „offenkundig in mehr Fällen versucht wurde zu helfen, als dass die Hilfe abgelehnt wurde“. Dafür spreche auch, dass die jüdischen Bittschreiben aus ganz Europa, die 1939 begannen, nicht 1941 aufhörten, sondern bis 1945 kamen: „Und man sieht aus den Quellen, dass sich offenkundig in der jüdischen Community rumgesprochen hatte: Wenn jetzt gar nichts mehr hilft, dann schreib dem Papst, denn da besteht doch eine gewisse Aussicht auf Hilfe.“

Die nächsten 25 Jahre?

Klar kommunizieren die Wissenschaftler, dass das alles dauern wird. Weswegen bei den Wissenschaftsakademien Düsseldorf und Berlin/Brandenburg Anträge auf Unterstützung für weitere 25 Jahre laufen. Und Stichwort „dauern“: Um die rund 10.000 Bittschreiben zu dokumentieren und zu analysieren, müssen diese gescannt werden. Im Apostolischen Archiv, also dem Privatarchiv der Päpste, gehe es „sehr schnell“, sagte Wolf. „Da haben wir die Scans binnen drei bis fünf Wochen.“ Im Archiv des Staatssekretariats, wo unter anderem die Dokumente aus den Nuntiaturen lagern, gibt es hingegen nur Papierausdrucke auf DIN A3 und die teils erst nach mehreren Monaten.

Manches bleibt unbekannt

Und Elisabeth Einsteins Brief, jener Brief, der diesem Zweig der Forschung erst Richtung gegeben hat? Nach langem Hin und Her zwischen Kurie, dem Bistum Rottenburg-Stuttgart – die religionslose Elisabeth hatte sich 1936 taufen lassen – werden ihr irgendwann 200 Dollar Reisekosten zugesagt. Zu spät. Über das Schicksal ihres Mannes und der beiden anderen Kinder ist den Forschern nichts bekannt. „Vermutlich wurden sie ermordet“, sagt Wolf. Allein der Sohn Kurt Werner überlebt ein KZ in Riga. Über dessen Erfahrungen konnten seine Söhne Peter und Michael Einstein dem Historiker-Team aus Münster berichten – nachdem sie erstmals von den Bemühungen ihrer Großmutter gelesen hatten, dem Holocaust auch mithilfe des Vatikans zu entgehen.